Depuis 2019, en étroite collaboration avec l’Office National des Forêts (ONF), YA+K s’engage à promouvoir la facilitation et les pratiques d’intelligence collective, outils de dialogue et de co-construction.

Au cours des formations à la facilitation que nous animons à l’ONF, j’ai eu la chance de rencontrer et former Rohir à la facilitation. Il accompagne depuis plusieurs mois une concertation territoriale réunissant une cinquantaine d’acteurs autour d’une forêt de 300 ha appartenant au Conservatoire du littoral.

Cette initiative a permis de donner voix à tous les participants, afin de les entendre sur leur relation à la forêt et faire émerger des propositions concrètes.

Alors, aujourd’hui j’aimerais donner la parole à Rohir, pour vous raconter comment il intègre la facilitation au cœur de sa démarche de concertation territoriale.

- 1 Quel est le contexte dans lequel cette démarche de concertation territoriale a été initiée?

- 2 Pour comprendre les objectifs de la démarche, projetons-nous à la fin de celle-ci, dans une perspective de réussite. Quels résultats ont été collectivement produits, et comment se manifestent-ils concrètement ?

- 3 Comment mobiliser les parties prenantes en amont et tout au long de la démarche de concertation ?

- 4 Quelle est la valeur ajoutée de la facilitation dans cette démarche de concertation ?

- 5 Une méthode de facilitation précise a-t-elle été mise en place dans cette démarche ?

- 6 Quelles sont les autres clés de facilitation qui ont été utilisées ?

- 7 La démarche est encore en cours… Une fois terminée, comment évaluer sa réussite ?

- 8 Vous souhaitez être accompagné dans votre propre démarche ?

- 9 Inscription Newsletter

Quel est le contexte dans lequel cette démarche de concertation territoriale a été initiée?

Le point de départ de cette démarche, c’est la révision d’un aménagement forestier. C’est un document qui définit les enjeux sur une forêt et son territoire, afin de définir les orientations de gestion et les aménagements, pour les 20 prochaines années. Ce document est obligatoire et réalisé par l’ONF pour les propriétaires de forêts publiques.

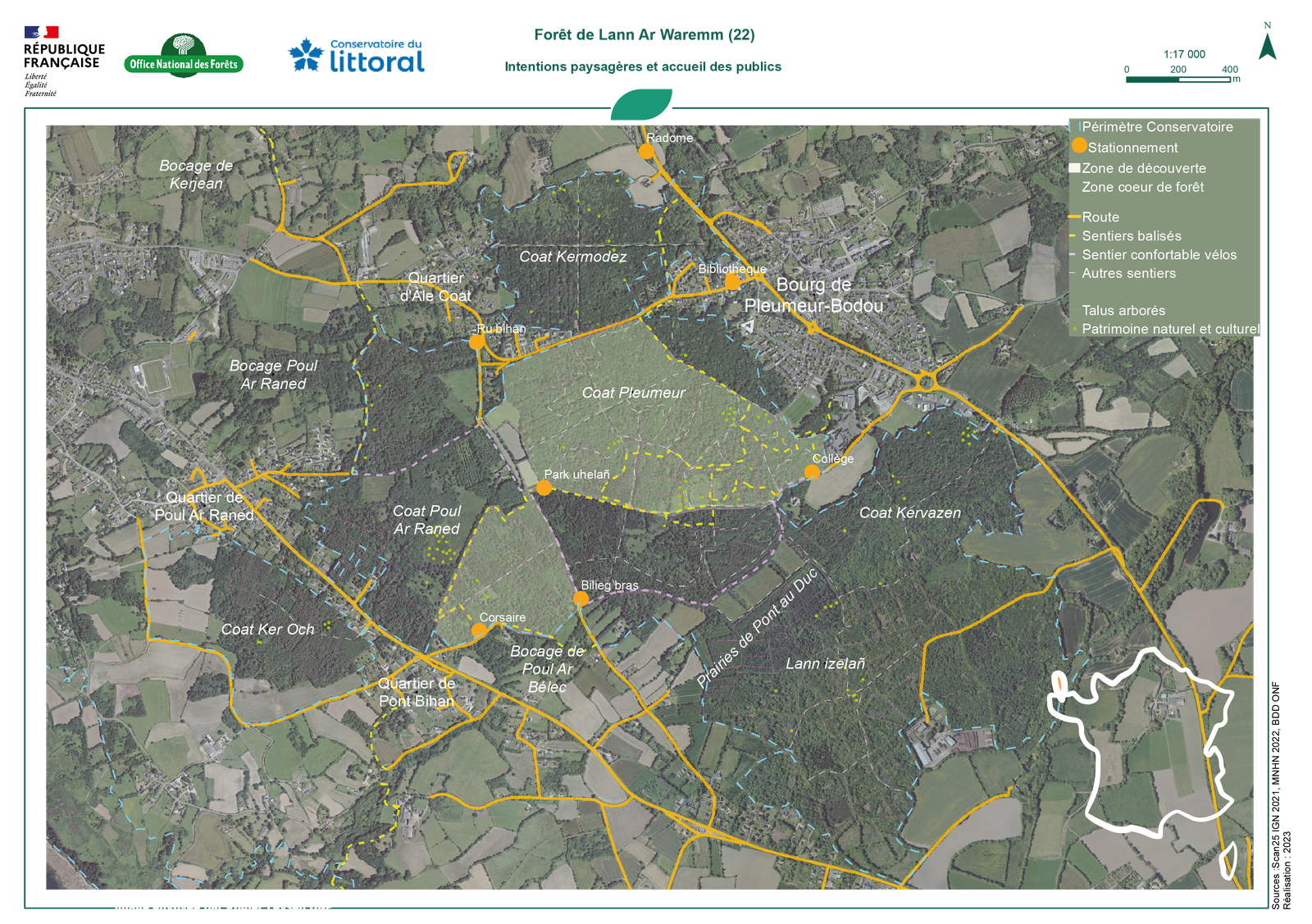

Dans ce cas précis, l’aménagement forestier concerne une forêt du Conservatoire du Littoral avec pour objectifs principaux la protection de la nature, de la biodiversité et des paysages, tout en assurant l’accueil du public.

Les sites du Conservatoire du littoral font partie des Aires Protégées de France, c’est-à-dire le curseur le plus élevé en termes de protection de la nature, des enjeux à l’interface entre la mer et la terre, avec une biodiversité riche, rare et menacée. La cohabitation de l’homme et la nature est centrale, d’autant que les espaces littoraux sont de plus en plus restreints et périurbains, une interface qui peut être compliquée et nécessite de réunir de nombreux acteurs, aux relations parfois délicates. Pour cela, le Conservatoire dote ses sites d’un plan de gestion d’espace naturel protégé, qui est mis en œuvre par un gestionnaire de site, ici les communes et la communauté d’agglomération.

Par souci de cohérence dans la gestion du la forêt, propriétaire, élus et gestionnaires ont décidé de réunir toutes les actions en un Document Unique de Gestion (DUG) : : il regroupe le plan de gestion et l’aménagement forestier.

Cette démarche territoriale s’inscrit donc dans un contexte technique pointu avec des enjeux relationnels nécessitant un certain savoir-faire d’accompagnement. Une concertation large est souhaitée par tous les acteurs, pour sentir les besoins, les recenser, construire et planifier, imaginer la forêt dans 20 ans et sur le temps long.

L’idée était de créer un espace où chacun puisse s’exprimer, afin de trouver des solutions en cohérence avec les attentes de chacune des parties prenantes, tout en assurant la protection de ce milieu naturel rare.

Pour comprendre les objectifs de la démarche, projetons-nous à la fin de celle-ci, dans une perspective de réussite. Quels résultats ont été collectivement produits, et comment se manifestent-ils concrètement ?

- Une implication sincère et enthousiaste dans chacune des actions entreprises, chacun s’est senti pleinement engagé.

- Un document final clair et inspirant, qui reflète tout notre travail et nos idées partagées. Le livrable consiste en un Document Unique de Gestion, véritable guide pour accompagner la forêt de manière durable.

- Une transmission fluide et impactante, où les informations ont été échangées avec passion et précision, inspirant tout le monde.

- Des participants investis qui poursuivent l’aventure bien au-delà de la concertation, en portant et mettant en œuvre les actions.

Comment mobiliser les parties prenantes en amont et tout au long de la démarche de concertation ?

La première étape a été de recenser les acteurs clés. Au départ, il était question d’une dizaine de personnes. En prenant le temps absolument essentiel d’identifier l’ensemble des entités qui interagissent sur ce territoire, nous étions 52 au comité de lancement.

Je mets un point d’attention particulier à choisir les personnes, qui sont selon moi :

- Des personnes constructives, prêtes à unir leurs forces et coopérer avec énergie.

- Des personnes disponibles, capables de s’investir sur la durée et d’être présentes tout au long du processus et idéalement après le processus pour la mise en œuvre. La constance des personnes présentes est clé pour la réussite d’une telle démarche.

- Des personnes avec une marge de manœuvre pour représenter leur structure, prêtes à faire bouger les choses et à transformer les idées en actions concrètes.

Cette étape a pris un peu plus de temps que prévu mais c’est une étape clé pour rassembler, fédérer et avancer de manière efficace, impactante et durable.

Ensuite, tout au long de la concertation, les sujets mis en débat étaient aussi variés que la forêt peut en proposer, tout en restant dans le cadre défini par le code forestier, le code de l’environnement et les documents afférents. L’objectif est de libérer les échanges et la créativité et de donner un spectre large à la phase d’émergence ; tout en amenant les souhaits du propriétaire et des ingrédients clés d’un aménagement forestier et d’un plan de gestion d’espace protégé. À chaque réunion, j’ai attentivement écouté les besoins exprimés par chacun, pour bien comprendre les attentes et y répondre au mieux. C’était un peu comme assembler les brindilles et les feuilles d’un arbre, où chaque idée comptait pour structurer les charpentières du houppier et bâtir une vision commune !

En ce qui me concerne, représentant l’Office National des Forêts (ONF), je ne souhaitais pas être au centre des discussions et j’ai veillé à ce que le propriétaire prenne pleinement sa place, en travaillant étroitement avec le chargé de mission du Conservatoire. De même, les acteurs représentant le gestionnaire de site (collectivités) et le gestionnaire forestier (mon collègue de l’ONF) ont été impliqués pour que les acteurs identifient bien les rôles et responsabilités de chacun. Ce sont eux qui animeront la mise en œuvre des actions.

Mon rôle consiste dans une première phase à conseiller, à conduire et faciliter la concertation. J’ai défini avec le propriétaire et les gestionnaires la méthode de travail, préparé les rencontres et documents, les mails d’invitation, les rendus… Le Conservatoire du Littoral s’est occupé de la communication (mailing invitations, réponses…).

Dans un second temps, je deviens davantage consultant et expert de la gestion des forêts et de la protection des milieux naturels. C’est le temps de l’analyse, de la rédaction et de finalisation des programmes opérationnels.

Quelle est la valeur ajoutée de la facilitation dans cette démarche de concertation ?

Ce projet a un impact sur les 20 prochaines années, et une fois le document produit, je quitte la scène. Pour le suivi et l’application du document, il est donc utile que les parties prenantes aient appris à travailler ensemble. Il arrive que ce travail collectif existe déjà et dans ce cas je me concentre sur l’exhaustivité et le niveau d’approfondissement des propositions, la mise en relation avec des acteurs nouveaux. Dans des situations plus tendues, cette manière de faire permet de faire évoluer les méthodes de travail, d’accompagner la montée en compétences, pour que le groupe continue à collaborer efficacement. C’est le passage d’un rôle de consultant à celui de facilitateur !

Bref, c’est une aventure collective qui demande de l’engagement, de la patience et beaucoup de coopération, mais qui, au final, renforce les liens entre tous les acteurs, au service de la forêt.

Avec la facilitation, la démarche de concertation créé un véritable courant d’idées et d’échanges. Elle nous offre des outils adaptés pour favoriser les synergies, débloquer des situations, naviguer dans les interactions, même quand les flux sont un peu compliqués.

Une méthode de facilitation précise a-t-elle été mise en place dans cette démarche ?

Inspiré par YA+K, j’ai choisi d’utiliser pour une journée d’ateliers la méthode du Dragon Dreaming et je m’en suis inspiré tout au long de cette démarche. Les 4 phases de la méthode du Rêve du Dragon (Célébrer, Rêver, Planifier, Agir) permettent de structurer et de guider un projet de manière efficace, tout en offrant une expérience enrichissante pour le collectif.

Nous avons démarré la journée avec la phase de célébration, pendant laquelle j’ai interrogé les participants sur les évènements marquants de la première année de travaux communs. Pour démarrer le tour de table, un élu, très calme et réfléchi, a pris la parole. Je savais qu’il allait insuffler une belle énergie, et il a vraiment donné le ton pour cette célébration. Dans la phase de rêve, j’ai souhaité ouvrir le champ des possibles, en permettant à chacun de s’exprimer librement sur ce que la forêt leur inspirait pour l’avenir. Cette phase demande une ouverture maximale, le facilitateur est là pour inviter les participants à dire leurs idées, même non réalistes voire fantaisistes, car elles peuvent les aider à trouver la bonne idée.

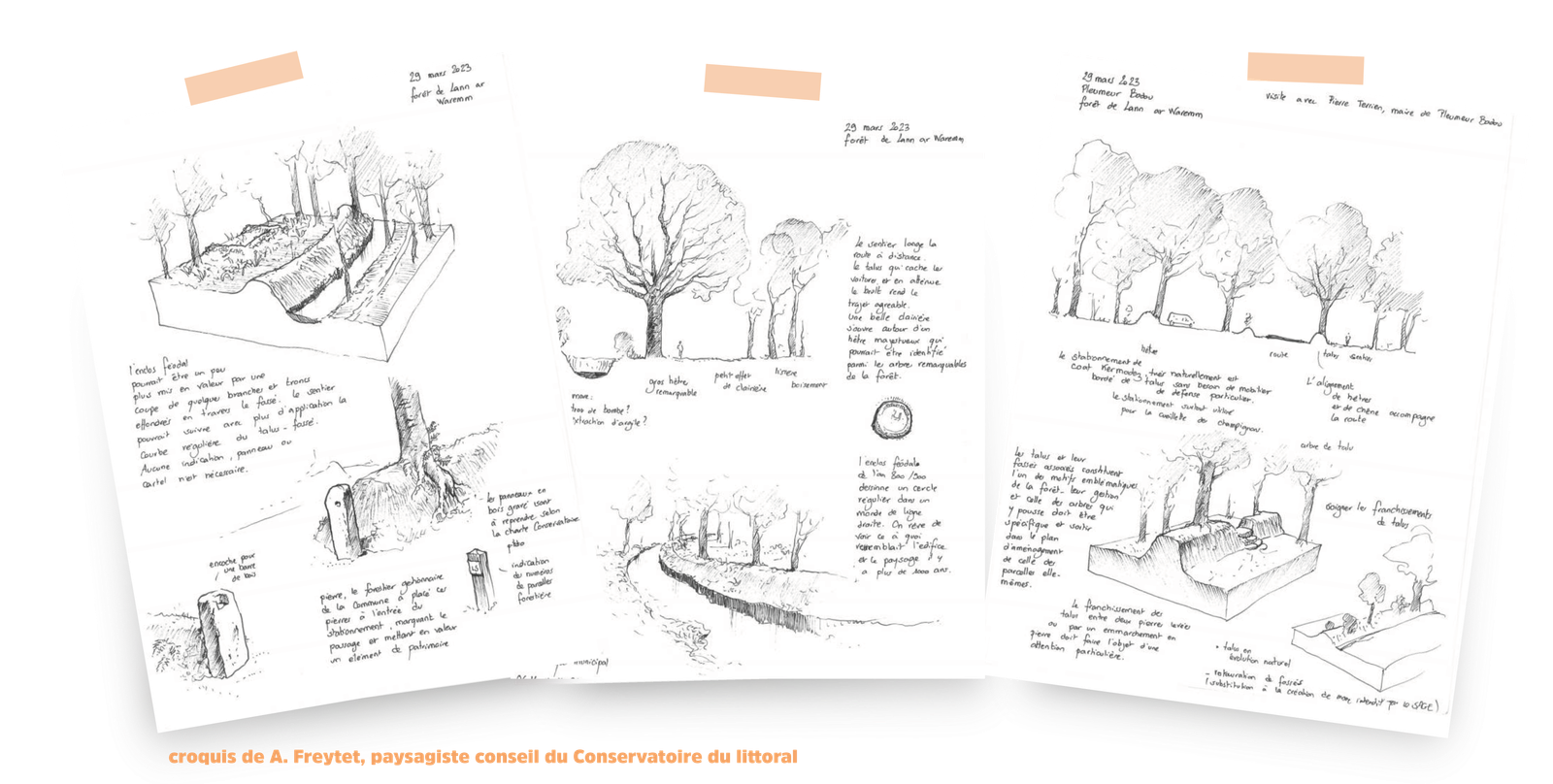

Nous finissons actuellement l’étape de planification avec la définition des orientations de gestion et la finalisation des intentions paysagères, la programmation opérationnelle des actions financées et la valorisation des actions qui nécessitent des financements. Nous pourrons bientôt passer à l’action et au concret de la gestion des forêts.

Quelles sont les autres clés de facilitation qui ont été utilisées ?

J’ai pris en charge ce projet en mars 2023, avec le lancement du Schéma d’Intentions Paysagères. C’est un outil créé par le Conservatoire du littoral sur ses sites emblématiques. Il est animé et réalisé par M. Alain Freytet, paysagiste conseil du Conservatoire. Il réunit propriétaire et gestionnaires pour dessiner les intentions sur le paysage de demain. C’était notre fil conducteur ! Grâce à cela, nous avons mieux défini les objectifs du propriétaire, compris les besoins de chacun et les dynamiques en jeu.

Durant l’été 2023, j’ai mené des entretiens en face-à-face avec les enjeux politiques en tête. Je me suis fortement inspiré du kit de concertation ONF que vous avez créé chez YA+K. J’ai commencé chaque entretien par une question originale : « Quels sont vos sujets du moment? ». Elle n’était pas centrée sur la forêt, mais cela permettait de comprendre les préoccupations du quotidien de mon interlocuteur. Une question clé que j’ai trouvée très puissante : « Quelles sont vos craintes et vos freins ? ». Résultat ? Des échanges plus humains, des repas partagés où l’on abordait enfin les sujets qui comptent. C’est essentiel, car pour bien conduire un projet, il faut d’abord connaître les personnes avec qui on va travailler et évoluer.

J’ai ensuite synthétisé tous ces entretiens et transmis ce résumé aux principaux acteurs : propriétaire, élus, gestionnaires, décideurs.

12 septembre 2023 : c’est le grand lancement ! Nous avons organisé un comité élargi et mis un soin tout particulier pour créer un cadre propice à l’échange : une salle et une date adaptées, un temps de préparation le matin en comité directeur, un repas commun, puis une disposition en U, 50 personnes réunies… tout était pensé. Dans cette démarche, le soin apporté aux personnes est essentiel. C’est comme préparer un plat : il faut choisir les bons ingrédients, les associer à bon escient, être curieux du résultat. La facilitation, qu’il s’agisse des méthodes ou de la posture, est au cœur de la dynamique territoriale. Si l’on parvient à fédérer, à accueillir les divergences, alors le contenu viendra presque naturellement. Ce qui compte, c’est de travailler ensemble. Je prends le temps de photographier ce qui est produit, compléter avec des éléments visuels et soigner la restitution graphique. Exposer des photos et des restitutions dans la salle est essentiel : d’une part chaque acteur se retrouve dans la proposition – fidèle – et cela célèbre notre fierté pour le travail d’équipe.

La gestion de l’énergie sur le long terme est aussi un axe crucial. J’ai utilisé plusieurs outils pour aider les collectifs, gérer les émotions et prendre soin de la sensibilité de chacun. L’utilisation de la méthode des chapeaux de Bono a par exemple débloqué un sujet controversé, la cartographie des forêts en libre évolution. En invitant chacun à partager ses émotions autour d’une proposition généreuse, une véritable carte émotionnelle est née, remplie de mots clés. C’était magique et libérateur. Cette approche a permis à chacun de s’exprimer selon son propre prisme et se sentir entendu, elle a obligé aussi tout un chacun à laisser de côté ses certitudes, ce qui est fondamental pour sortir des sentiers battus. Bien sûr, il y a eu des moments de décrochage, mais chaque difficulté était une occasion de se remettre en question et d’ajuster la méthode.

Nous avons aussi organisé des tournées en forêt dont l’objectif est d’organiser une visite pendant laquelle les participants sont initiés aux concepts-clefs de la gestion forestière, de la gestion des espaces protégés, à l’impact du changement climatique sur les forêts. C’est l’occasion de valoriser les expériences et les savoirs des différents acteurs sur la forêt, de parler concret et d’éloigner les idées reçues. Pour certains acteurs clés, ces sorties étaient déterminantes pour s’approprier le travail collectif, adhérer et porter la proposition finale.

La démarche est encore en cours… Une fois terminée, comment évaluer sa réussite ?

La participation est notre premier indicateur : lorsque la salle est pleine, c’est un excellent signe de l’intérêt et de l’engagement des participants. Pendant les ateliers, l’atmosphère détendue permet d’échanger librement. La réponse aux enquêtes, la liberté de parole des acteurs, la place donnée aux avis minoritaires ou timorés sont autant d’indices d’un projet collectif réussi. La dynamique n’est pas encore parfaite mais c’est mon rôle de facilitateur que de travailler à l’améliorer et trouver les bons leviers. Le défi est relevé.

Vous souhaitez être accompagné dans votre propre démarche ?

L'équipe YA+K est à votre disposition pour en parler de vive voix.

Expliquez-lui vos besoins. Posez-lui vos questions. Parlez-lui de votre entreprise.